그럼에도, 인생이여 만세

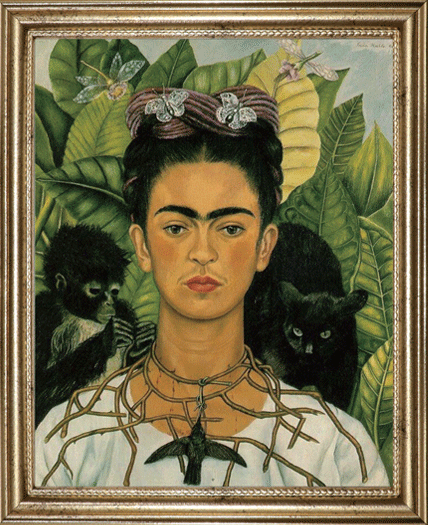

가시 목걸이와 벌새가 있는 자화상(1940)

한 여인이 있다. 그녀의 삶은 육체적 고통과 정신적 고난으로 가득 채워졌다.

그러나 그녀는 고통을 예술로 승화해 전 세계의 예술가와 활동가에게 영감을 주는 유산을 남겼다.

글. 이원율

죽음 앞 평온한 여인

잘린 다리, 뒤틀린 척추, 고열에 휩싸인 몸···. 한 여성의 숨소리가 옅어지고 있다. 의사도 기어코 한숨만 내쉰다. 그녀 주변 사람들은 이에 울고, 쓰러져 신음하고, 엎드린 채 통곡한다. 그런데 정작 곧 세상을 등지게 될 당사자는 평온한 표정을 짓는다. 낙담하지 않고, 아쉬워하지도 않는다. “이 외출이 행복하기를. 그리고, 다시 돌아오지 않기를.” 그녀는 진작에 유서처럼 이런 글도 썼다. 이 여인의 이름은 프리다 칼로. 그녀는 턱밑까지 온 죽음 앞에서 어떻게 이처럼 담담할 수 있었을까. 그것은 살아있는 매 순간 열정을 다했기에, 더는 삶에 미련이 없어서는 아니었을까. 그녀의 불꽃 같은 삶을 돌아보면 이러한 추측에 더욱 설득력이 실린다.

끈질긴 불행

칼로는 1907년 7월 6일 멕시코 코요아칸에서 출생했다. 칼로는 어릴 적부터 당찬 면을 보였다. 언제 어디서든 목소리가 컸고, 누구 앞이든 자기 의사를 명확히 밝히곤 했다. 그런 그녀는 1913년, 척추성 소아마비를 앓았다. 이때가 고작 여섯 살 때였다. 생애 첫 시련을 마주한 칼로는 거기서 풀이 죽지 않았다. 오른 다리를 절고 ‘나무다리’라는 모욕적인 별명까지 따라붙었지만, 결코 고개를 숙이지 않았다. 칼로는 1922년, 멕시코 국립 예비학교에 입학할 수 있었다. 이곳은 당시 멕시코 내 최고의 교육 기관으로 여학생은 고작 35명뿐인 시설이었다. 그녀가 불편한 몸을 이끌고도 얼마나 공부에 매달렸을지 짐작할 수 있는 부분이다. 칼로는 이 학교에서 의사 수업을 받았다. 그녀는 언젠가 흰 가운을 입고, 자기처럼 몸이 불편한 이를 정성껏 돌볼 생각이었다.

하지만, 또 한 번 시련이 다가섰다. 1925년, 9월 17일. 그녀를 태운 버스가 전차와 충돌하고 말았다. 그녀는 겨우 목숨을 건졌지만 그뿐, 아픈 몸은 또다시 산산조각이 나버렸다. 그녀는 이제 더는 예전으로 돌아갈 수 없었다. 칼로는 사고 이후 평생 서른다섯 번의 대수술을 받는다. 차라리 죽여달라고 소리치고 싶을 만큼 아픈 척추 수술도 일곱 차례나 받게 된다.

그래도 절망은 잠시였다. 칼로는 다시 살아가기로 했다. 칼로는 화가의 꿈을 꿨다. 침대에 갇혀있는 동안 할 수 있는 건 그림 그리기밖에 없었다. 재활에도 최선을 다한 결과, 다시 걸을 수 있었다. 기적 같은 일이었다. 당시 칼로의 나이는 겨우 열아홉이었다.

절망 위에서 헤엄치다

시련은 여기서 끝나지 않았다. 예술계에서 무궁무진한 가능성을 보이기 시작한 칼로는 1929년, 디에고 리베라와 대뜸 결혼식을 올렸다. 리베라는 당시 멕시코에서 가장 유명한 화가였다. 그런 그와 칼로의 나이 차는 스물한 살. 키는 20㎝, 몸무게는 100㎏ 이상 차이가 났다.

칼로는 리베라를 진심으로 좋아하고, 존경했다. ‘코끼리와 비둘기의 결합.’ 칼로는 본인을 향한 이런 식의 조롱에 신경도 쓰지 않았다. 그러나 리베라는 칼로를 아끼지 않았다. 리베라는 병적인 바람기를 갖고 있었다. 칼로는 대개 혼자서 속앓이를 했다. 하지만, 리베라가 그녀의 여동생 크리스티나와 외도를 한 일만큼은 절대로 그냥 넘어갈 수 없었다. 어느덧 둘 사이 불화는 용암처럼 들끓었다. 그사이, 칼로는 유산과 불임의 고통과도 마주해야 했다. 불행한 옛 사고의 후유증이었다. 영혼이 갈가리 찢어진 칼로는 리베라와의 이혼을 택했다. 이때가 1939년, 서른두 살 때였다.

두 사람은 놀랍게도 이듬해 다시 결합했다. 칼로는 그만큼 리베라를 사랑했다. 하지만 리베라는 또, 또 바람을 피웠다. 지독한 행태였다. 통증에 거듭 짓이겨졌기 때문일까. 위태롭게 균형을 잡아가던 칼로의 몸이 무너지기 시작했다. 그녀의 약해진 척추는 어느덧 강철 코르셋만이 간신히 지탱할 수 있었다. 점차 누워있는 시간이 많아졌다. 자유도, 여유도 사라져갔다.

그런데, 이 무렵 칼로는 괴로워하기만 했을까. 아니었다. 칼로는 생애 가장 고통스러운 순간에도 끈질기게 붓을 쥐었다. 밀도 높은, 콧대 높은 파블로 피카소와 바실리 칸딘스키마저 찬사를 아끼지 않을 만큼의 그림을 거듭 내놓았다. 칼로는 작품 중 상당수에 본인의 아픔을 담았다. 그렇게 슬픔과 우울, 분노와 좌절 등 너절한 감정도 열정의 연료로 승화시켰다. 그녀는 절망에 빠져 죽지 않고, 그 위에서도 힘껏 헤엄칠 수 있다는 걸 몸소 보여줬다. 말 그대로 불굴의 열정을 보여준 것이다.

열정은 어디서든 피어난다

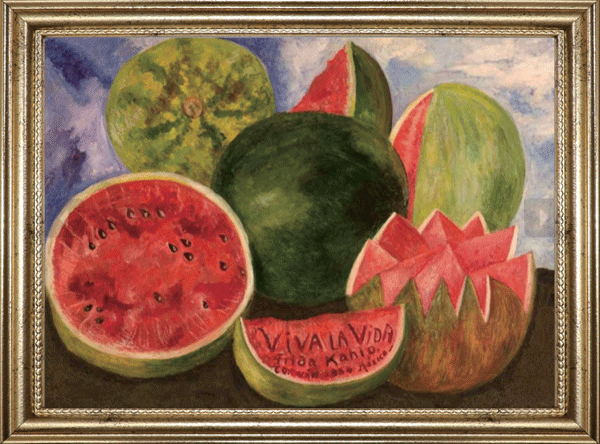

인생이여 만세(1954)

인생이여 만세(1954)

1954년, 7월 13일. 그랬던 칼로는 이제 조용히 죽어가고 있다. 숨은 점차 얇아지고, 심장 소리 또한 서서히 흐릿해졌다. 칼로는 이날 사망했다. 향년 마흔일곱 살이었다. 그녀의 삶은 도전과 극복, 의지와 열화를 소재로 한 영화 같았다. 한 장면도 편집할 게 없고, 말과 기록 한 줄조차 덜어낼 게 없는. 멕시코는 그녀를 지금도 국보급 화가로 예우하고 있다.

그녀는 영영 눈을 감기 여드레 전, 마지막 그림을 작업했다. 제목은 ‘인생이여 만세(Viva la Vida).’ 싱싱한 수박 더미가 아무렇게나 잘려있는 작품이었다. 우리네 삶은 이렇게나 제멋대로지만, 그럼에도 모든 형태는 이토록 생기를 보일 수 있다는 것. 이 그림은 그녀의 깨달음을 함축하고 있는 게 아닐까. 칼로의 삶은 열정이란 어디서든 피어날 수 있다는 점을 새삼스럽게 되새기게끔 한다. 그렇다면 우리 또한, 오늘도 굴하지 말고 마음을 힘껏 불태워보자.

이원율

헤럴드경제 기자, 미술평론가. 매주 온라인에서 기사 <후암동 미술관>을 연재하고 있다. <무서운 그림들> 등을 썼다.