옛 직업을 찾어서

식자란 원고를 보면서

활자를 골라내어 판을 짜는 일.

종일 서서 일하는 고통보다

그 작업의 단조로움에

지치기 쉬운 직업이다.

― <동아일보> 1963년 7월 10일

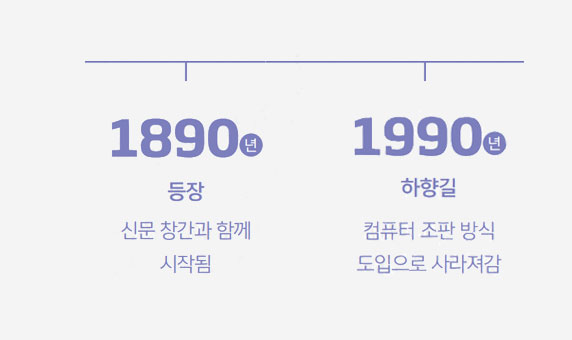

스마트폰으로 책을 읽는 요즘, 이런 세상에 익숙해진 사람들은 책의 글자 하나하나에 누군가의 정성이 담겨 있다는 걸 실감하지 못할 수도 있습니다. 아주 오래전, 신문의 탄생부터 함께해온 이 사람들은 기자가 원고를 넘기면 빠른 손놀림으로 판을 짰습니다. 신문의 형태로 인쇄가 가능하도록 활자들을 정교하게 배치하는 게 이들의 일이었죠. 인쇄 산업에서 잊혀서는 안 되는 식자공들의 이야기입니다.

정리 최선주

-

인쇄물 한 권이 완성되기까지

우리는 날마다 다양한 인쇄물들을 만나곤 합니다. 간단한 홍보물부터 두꺼운 책에 이르기까지 무수한 인쇄물들이 있지요. 지금이야 컴퓨터의 도입으로 인쇄물을 만들어내는 과정이 간단해졌지만, 예전에는 하나의 인쇄물이 만들어지기까지 많은 이들의 인력이 투입되었습니다.

활자 조각공, 문선공, 식자공, 인쇄공까지 각자 맡은 바 역할을 충실히 해내는 사람들이 있었죠. 기자들이 작성한 원고를 받아 식자작업하는 이 사람들은 당시 신문사에서 절대적인 존재였습니다. 악필로 쓴 원고도 알아보며 원고에만 집중한 채, 활자를 뽑아내는 손놀림 덕분에 마감 시간을 지킬 수 있었기 때문입니다.

-

-

역사를 만들어온 주인공

1896년에 창간된 우리나라 최초의 민간신문인 <독립신문>에서도 식자공의 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 독립운동가 김산은 독립운동에 뜻을 품고 상하이 임시정부로 찾아가 당시 임시정부 기관지였던 <독립신문>의 식자공으로 일하기도 했습니다. 식자공으로 일하며 안창호, 이동휘와 같은 전설적인 독립운동가들을 만나 독립운동에 만나 힘을 보탰지요.

독립운동 당시 식자공의 역할은 이뿐만이 아닙니다. 지난 4월 카자흐스탄 동포간담회에 참석한 문재인 대통령의 이야기에서도 엿볼 수 있지요. “연해주에서 1923년 창간된 독립운동가들의 신문 <선봉>이 지금까지 <고려일보>로 이어지고 있다”며 “1937년 식자공들은 이주를 당하는 황급한 순간에도 농부가 볍씨를 챙기듯 한글 활자를 소중히 챙겼다”고 언급하기도 했습니다. 그만큼 역사 속 중요한 순간순간마다 식자공들의 활약이 있었기에 지금까지도 많은 인쇄물들이 보존되고 남겨질 수 있었던 것이죠.

-

-

시대의 변화에 따라 다시 역사 속으로

식자공에게는 판을 짜는 능력은 물론 빠른 판단력과 미적 감각도 필요했습니다. 속보가 들어오면 그에 맞게 기사를 줄이고, 알맞은 사진을 선택하고 배열하는 것까지 이들의 몫이었기 때문입니다. 오탈자가 나와서도 안 되기 때문에 문장 이해력 또한 겸비해야 했지요. 그래서 일제강점기 때 이들은 지식인 노동자로 불렸습니다. 그러다 1988년, <한겨레신문>의 창간으로 인쇄업은 새로운 전환기를 맞습니다. 당시 숙련된 식자공을 구하기 어려웠던 신생 매체인 <한겨레신문>은 컴퓨터 조판 방식을 도입했습니다.

CTS 시스템이라 불리던 컴퓨터 조판 방식은 식자공을 거의 필요로 하지 않았습니다. 그 후 점차 많은 신문사들이 이러한 컴퓨터 조판 방식을 도입하면서 식자공들의 일자리는 점차 줄어갔습니다. 시대 변화에 따라 역사 속으로 사라지게 된 것이죠. 그들을 지금은 만날 수는 없지만 글자 하나하나에 담긴 식자공의 정성은 우리 마음속에 오래도록 기억될 것입니다.

-